SPSSのGUIを利用したMMRMのシンタックス生成方法

- アウトライン

-

はじめに

今回は、SPSSを使用してMixed

Model for Repeated Measures (MMRM) をGUI操作で行う方法を紹介します。できる限り、シンタックスを使わずにメニュー操作のみで進められるため、プログラミングに不慣れな方でも安心して取り組めます。サンプルデータの読み込みから、モデル設定、出力結果の確認まで、MMRM解析の一連の流れを丁寧にステップごとに解説します。臨床試験や介入研究など、繰り返し測定を含むデータの解析をSPSSで行いたい方に最適な内容です。

解析データセットの準備

2.1 使用する解析データセット

本解析では、Rの mmrm パッケージに含まれるサンプルデータ fev_data を使用します。

このデータは、被験者ごとの肺機能 (FEV) を複数の時点で測定した反復測定データで、MMRMのチュートリアルとしてよく利用されるものです。

2.2 Rでのデータ取得手順

以下のコードをRに入力することで、fev_dataを取得し、SPSSで読み込める形式に変換できます。

# 必要なパッケージのインストールと読み込み

install.packages("mmrm")

library(mmrm)

# データの読み込み

data("fev_data")

head(fev_data)

# SPSSで読み込めるCSV形式で保存

write.csv(fev_data, "fev_data.csv", row.names = FALSE, na = "")2.3 欠測値を空欄で出力する

Rでは write.csv() 関数を使ってデータをCSV形式で出力できますが、欠測値 (NA) を空欄として出力するには、以下のように na = "" を明示的に指定します:

# SPSSで読み込めるCSV形式で保存

write.csv(fev_data, "fev_data.csv", row.names = FALSE, na = "")この指定をしない場合、欠測値が "NA" と文字列で出力されてしまい、SPSSがその列を文字列型として誤認識する恐れがあります。SPSSでは、列に1つでも文字列が含まれると、列全体が文字列型として扱われ、数値としての解析に支障をきたす可能性があるため、欠測値の処理と列の型の整合性には注意が必要です。

SPSSへのデータインポート

Rで出力した fev_data.csv を、SPSSにインポートします。

3.1 インポート手順

- ① SPSSを起動

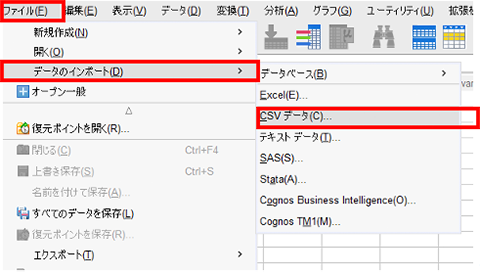

- ② メニューから 「ファイル」→「データのインポート(D)」→「CSVデータ(C)」 を選択

- ③ 保存した fev_data.csv を選択し、「開く」

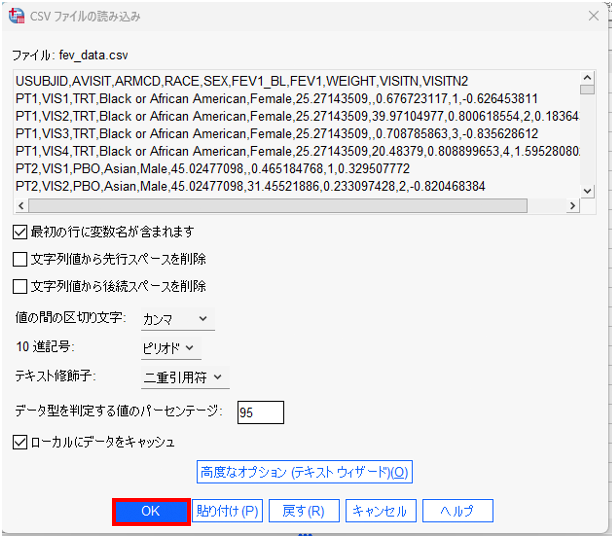

3.2 インポート設定

表示されるダイアログでは、デフォルト設定のまま「OK」 を押してインポートします。

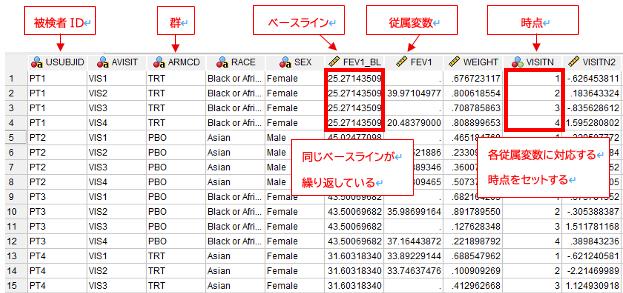

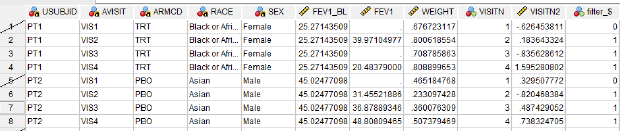

インポート後、下記のようなデータが表示されます。

MMRMで用いるデータセットには以下のような特徴がありますので、実際の解析時にも意識しましょう:

- USUBJID : 被験者ID (被験者単位の繰り返し測定に対応)

- ARMCD : 群 (例: active / placebo)

- VISITN : 測定時点

- FEV1 : FEV (1秒量) の連続変数 (従属変数)

VISIT1データの除外 (フィルタ処理)

このデータには、VISIT1 (ベースライン) に対応する行の一部で fev が欠損しているものがあり、解析対象から除外する必要があります。

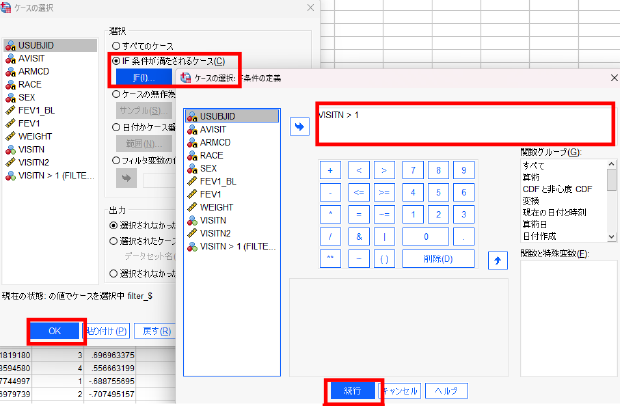

4.1 ケース選択メニューの表示

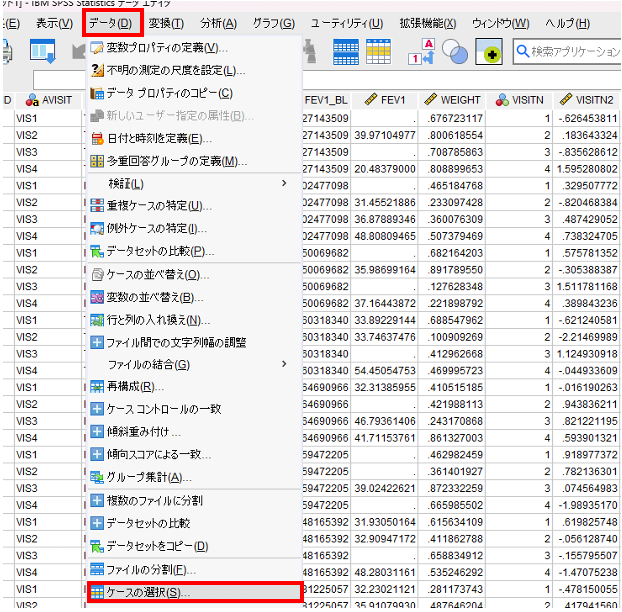

「データ」→「ケースの選択(S)」 をクリックします。

4.2 IF条件によるフィルタ設定

- ① 「IF条件が満たされるケース(C)」にチェックを入れ、右側の「IF(I)」をクリック

- ② 式入力欄に VISITN > 1 と入力し、「続行」→「OK」

この操作により、VISITN = 1 (ベースライン) の行が解析対象から除外されます。

GUIによるMMRMモデル構築

前処理が完了したので、ここからSPSSのGUIを用いてMMRMモデルを構築します。

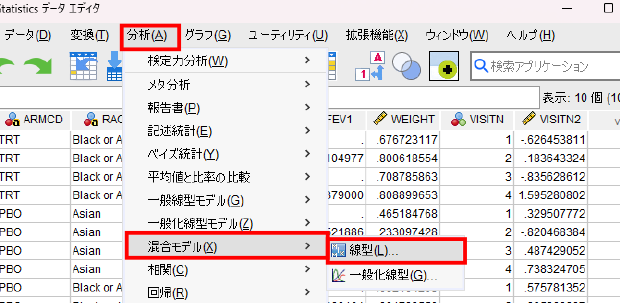

5.1 モデル構築の起動

「分析」→「混合モデル(X)」→「線形(L)」 を選択します。

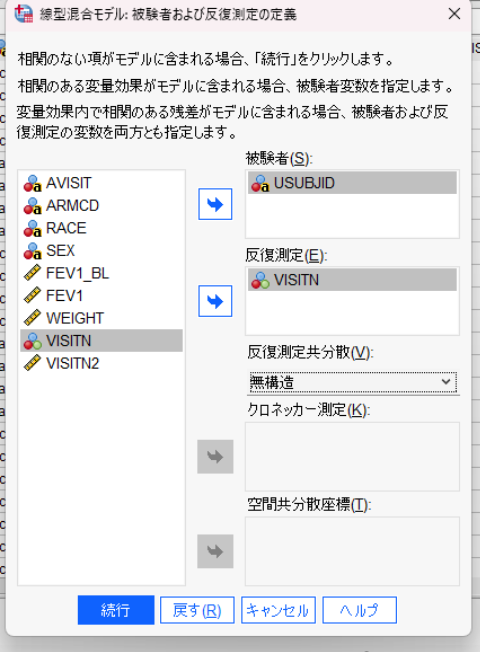

5.2 一般設定

- ① モデル名を入力(任意)

- ② 対象のデータセットが選ばれていることを確認

- ③ すべて赤枠内の項目を参照しながら設定し、「続行」

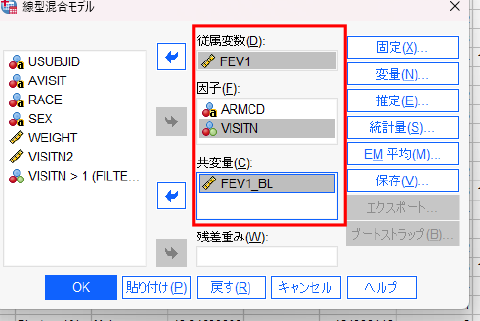

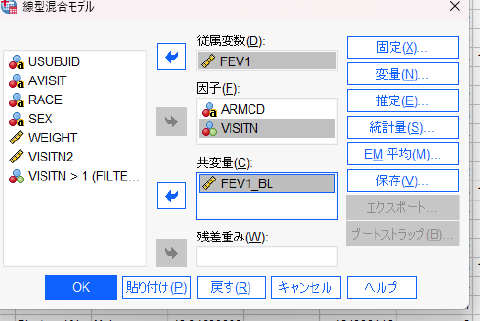

5.3 モデル式の指定

「モデル」の画面で、以下を設定:

- 従属変数: FEV1

- 固定因子: VISITN, ARMCD, VISITN * ARMCD (交互作用)

- 共変量: FEV1_BL

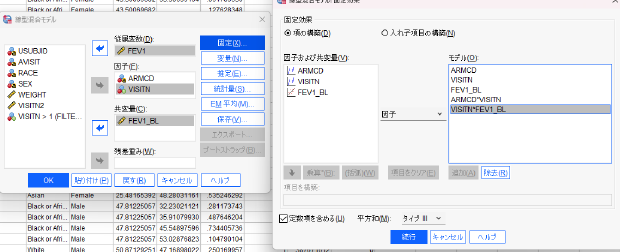

5.4 固定効果の設定

「固定(X)」タブで、上記の変数を「モデル(O)」に追加します。

SPSSの線形混合モデルは、被験者ごとの誤差を自動で考慮します。

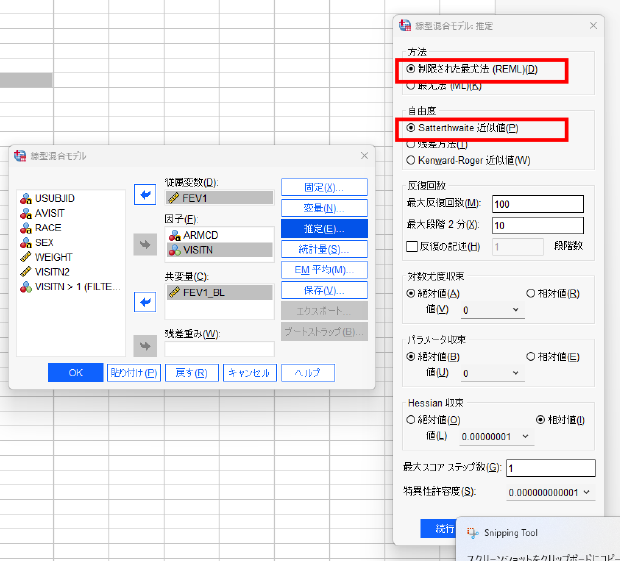

5.6 推定方法の設定

「推定」タブを開き、以下のように設定:

- 尤度推定法: 既定のREML

- 自由度調整: Satterthwaite または Kenward-Roger (使用バージョンにより選択可能)

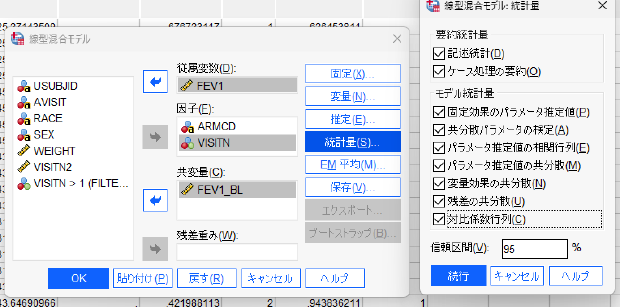

5.7 統計量の指定 (任意)

「統計量」タブを選択し、必要に応じて以下にチェックを入れます:

- 最尤推定値

- 分散・共分散の推定量

- 対比

例数設計に利用できる情報も抽出できるので、便利です。

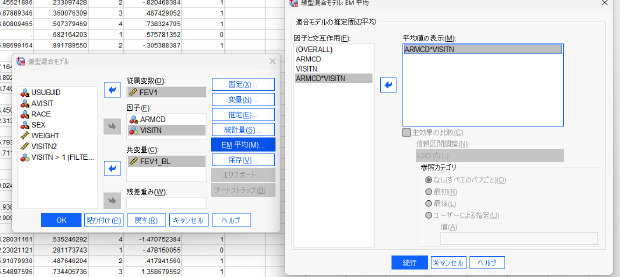

5.8 EM平均の設定

「EM平均(M)」タブを開き、交互作用項 (ARMCD*VISITN) を投入し、平均比較の出力を設定します。

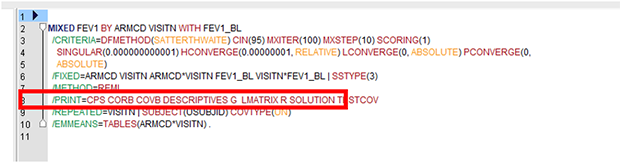

5.9 シンタックスの出力

「貼り付け(P)」ボタンをクリックし、SPSSシンタックスウィンドウに自動生成されたコードを出力します。

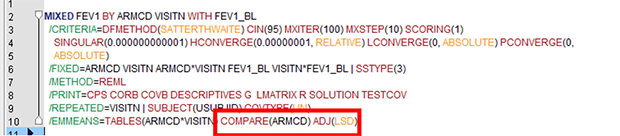

5.10 シンタックスの調整

生成されたコードの最後に、以下の行を追加または修正してください:

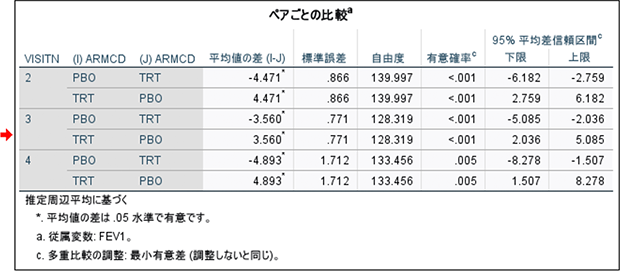

結果は下記の通りとなります。各時点の介入効果が算出できます。

まとめ

今回のコラムでは、Rの mmrm パッケージに含まれるサンプルデータ fev_data を活用し、SPSSのGUI操作だけで Mixed Model for Repeated Measures (MMRM) を構築・実行する手順をご紹介しました。MMRMは、欠測値に対して柔軟で、かつ時間経過に伴う変化を統計的に正しく評価できる強力な方法であり、臨床や疫学、健康科学の分野で広く使われています。

今回のようにサンプルデータを用いながら手順を追って操作することで、SPSSユーザーでもMMRMを無理なく導入できることを体感いただけたのではないでしょうか。

今後は、実際のデータに応じて「共変量の追加」「分散共分散構造の選択」「反復因子のカスタマイズ」なども検討していくことで、より実践的な解析へと応用を広げていけるかと思います。